Hace unas semanas, mis hijas me hicieron una fiesta de cumpleaños. Fue increíble: reunieron a mucha gente querida, hubo risas, copas y esas conversaciones que te llegan al alma. Pero aquí viene lo curioso: se me olvidó sacar el celular para tomar fotos. Así que no tengo ni una sola imagen de esa noche en la que celebré haber llegado a los 52.

Y de pronto, Pessoa cantó en mi oído: “el tiempo en que festejaba mi cumpleaños, yo era feliz y nadie estaba muerto”. Esto me llevó a reflexionar: ¿cuándo comenzamos a creer que si algo no lo fotografiamos, realmente no existió? Parece que la vida necesita la aprobación de nuestras cámaras para ser válida. Susan Sontag escribió que «fotografiar es apropiarse de la cosa fotografiada», pero no anticipó la inversión completa de esta lógica: hoy, la cosa no fotografiada parece no haber existido. No es que esté nostálgico y rancio por «los buenos y viejos tiempos», nada de eso. En este cumpleaños, recordé cómo vivíamos las experiencias, disfrutándolas sin pensar en documentarlas con un teléfono. En esa época, las fotos eran un lujo; se seleccionaban y procesaban con cuidado, ya que solo teníamos 36 oportunidades de conservar un momento en el rollo fotográfico. Si miro los álbumes de mi pasado, veo una línea de tiempo casi evaporada de mi juventud. Aprendí que el recuerdo es un hecho artístico que nos permite mejorar la realidad. ¿Recuerdas cuando podías tomar un café sin sentir la necesidad de fotografiarlo? ¿O esas largas y profundas conversaciones que nadie grababa? ¿O cuando bailabas sin coreografiar tus movimientos para la cámara?

Imagínate caminar por la ciudad sabiendo que nadie te está mirando. Tu cuerpo se movía distinto: no había actuación, no había poses. Simplemente, caminabas siguiendo tu ritmo interno, pensando en lo que se te ocurriera, sin esa vocecita en la cabeza, preguntándote: «¿Me veo bien? ¿Debería llenar el teléfono de fotos?» El cuerpo se movía sin ajustarse a marcos de encuadre, sin la autocensura que impone intuir que estás siendo observado.

Los restaurantes sonaban diferentes en los ochenta. Era un murmullo sincero, el sonido de los cubiertos contra los platos y risas auténticas. La gente masticaba concentrada en su comida, sin dividir su atención entre el sabor y cómo se veía el plato en la foto. Y los besos… no se convertían en selfies. Eran imperfectos, a veces torpes, pero reales. Nacían y morían en los labios que se encontraban, y punto. No había que editarlos ni subirlos a ningún lado. Cuando viajabas, los recuerdos se cocinaban en tu cabeza. Sin poder revisar las fotos al instante, tu memoria hacía su trabajo: transformaba los paisajes, los teñía de colores que quizás nunca tuvieron y los convertía más en arte que en evidencia.

El problema no es que tengamos cámaras ni miles de fotos. El problema es que ahora vivimos como documentalistas de nuestra propia vida. Una parte de nosotros siempre está evaluando: «¿Esto servirá para Instagram? ¿Cómo se vería esto en una historia?» Vivimos divididos: mientras algo nos sucede, también estamos calculando ángulos, pensando en filtros y componiendo la escena. Hay un tú que vive y otro tú que documenta. Como observaba Sontag, «la cámara convierte a la gente en turistas de su propia realidad». Observar las redes y publicaciones de políticos y gobernadores, lejos de informar una noticia, son ambientación y encuadres precarios del ego.

La acumulación de este archivo personal infinito genera formas paradójicas de amnesia. Tenemos acceso a más documentación de nuestras vidas que cualquier generación anterior, pero esa documentación funciona como prótesis externa de la memoria que atrofia la capacidad orgánica de recordar. Los álbumes digitales se acumulan sin ser revisitados; los videos se graban sin ser vueltos a ver. Una memoria: el recuerdo sensorial de experiencias que se consumían en el momento de suceder.

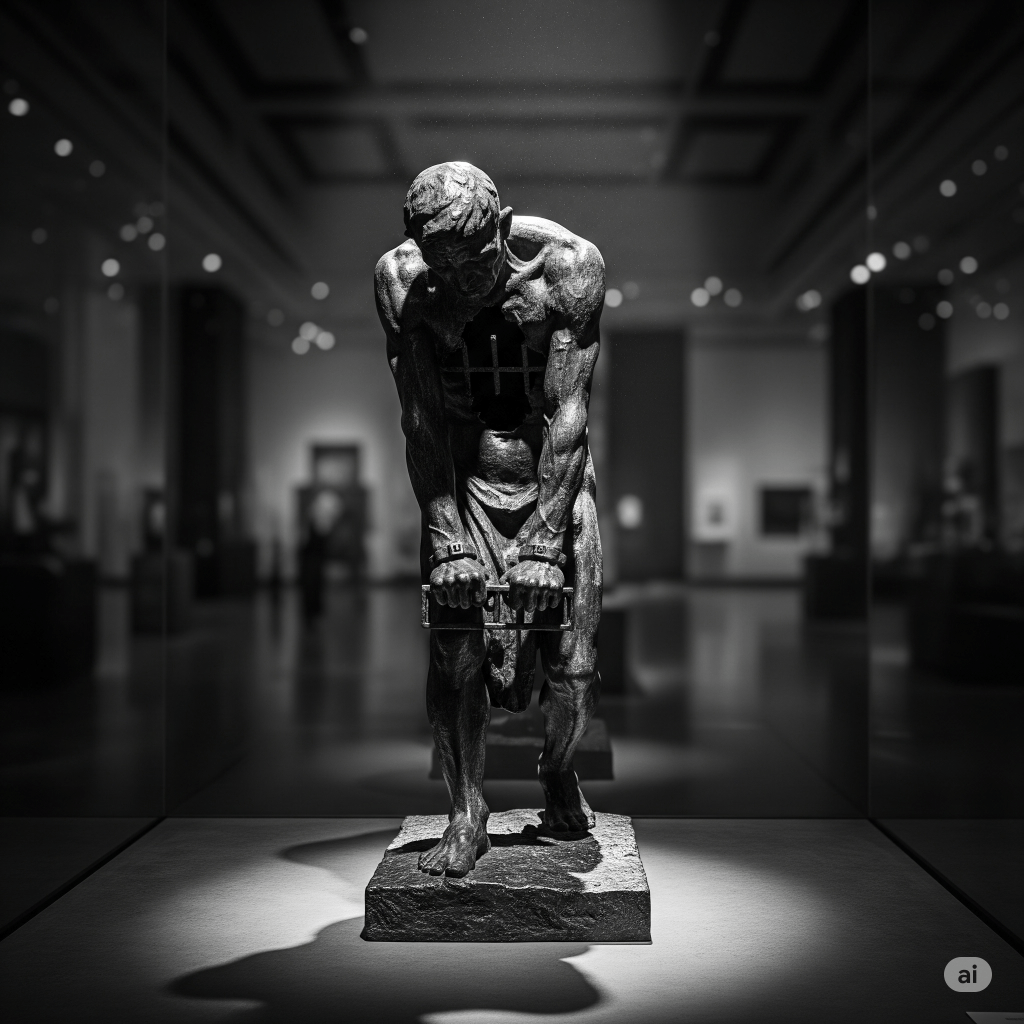

Antes, la memoria era el sedimento de experiencias vividas; ahora, la experiencia se estructura desde su inicio para generar memorias documentables. Así, los conciertos se transforman en safaris de fotos en lugar de experiencias musicales. Los paisajes se convierten en minas de contenido en lugar de cosas hermosas para contemplar. La vida se convierte en un ensayo general para su propia puesta en escena.

Vivimos con una ansiedad extraña: ¿y si pasa algo importante y no lo registro? ¿Y si ese momento que no capturé se pierde para siempre? Nos han convencido de que lo que no se fotografía no existe.

Tenemos más fotos y videos de nuestras vidas que cualquier generación anterior, pero, paradójicamente, recordamos menos. Es como si esas cámaras fueran muletas digitales que atrofiaron nuestra memoria natural. Tenemos miles de fotos que nunca volvemos a ver, videos que grabamos pero nunca reproducimos. ¿Fotografío la puesta de sol o la contemplo? ¿Grabo la risa del niño o me permito simplemente escucharla?

Creemos que registrar puede detener el tiempo, que el archivo digital nos protege de que las cosas se desvanezcan. Pero justo al registrarlas, perdemos lo que las hacía especiales: ese momento único, irrepetible, que solo habitaba en ese estanco de la vida. Y pierde precisamente aquello que lo hacía valioso: su carácter irrepetible y la textura del recuerdo, de todos los aditamentos con que aderezamos revivir un instante. Dicen que no se puede ser feliz, sino a costa de una cierta ignorancia, del maquillaje, del olvido.

GM

Mis hijas me reprocharon la falta de fotos de la fiesta; las comprendo, ellas son hijas de su época. Cuando les tomo una foto, se empeñan en seleccionarla, criticarla y corregirla. Lo que ignoran es que, en cada imagen, siempre veo a un par de chiquillas de apenas tres años.

Contar la historia de esta nostalgia, me hizo documentar paradójicamente la pérdida de lo no documentado. Es un acto de arqueología emocional que rescata del olvido una forma de habitar el mundo. Es la reivindicación del derecho a experiencias que no generen contenido para las redes, a momentos que no amontonen archivos en el teléfono, a una vida que pueda consumirse en su propia intensidad.

Ahí está mi fiesta de cumpleaños, perfecta en mi memoria, sin una sola foto que la respalde. No puedo enseñarle a nadie cómo brillaban los ojos de mis hijas al sorprenderme, la emoción de mi esposa cuando me tomó de la mano, ni compartir el sonido exacto de las risas de esa noche. Pero puedo cerrar los ojos y volver a estar allí: sentir el abrazo de cada ser querido, el sabor de cada brindis, el cariño de esas palabras.